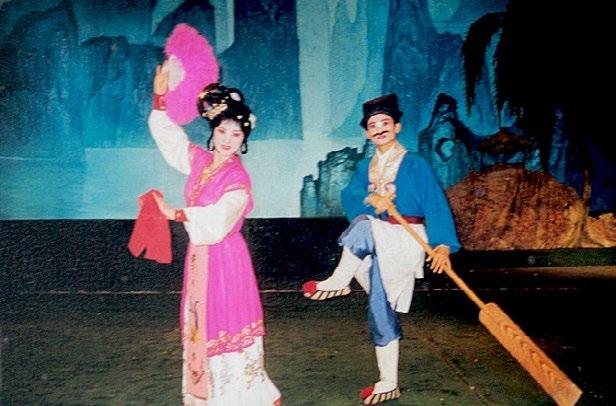

衡州花鼓戏:《喜盈门》

花鼓戏是全国地方戏曲中同名最多的小剧种,以“湖南花鼓戏”最为著名, 故花鼓戏通常特指湖南花鼓戏。湖南花鼓戏根据流行地区的不同,分为长沙花 鼓戏(益阳花鼓戏)、岳阳花鼓戏(临湘花鼓戏)、衡州花鼓戏(衡阳花鼓戏)、 邵阳花鼓戏、常德花鼓戏、永州花鼓戏(零陵花鼓戏)等六个流派。2008 年, 花鼓戏列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

衡州花鼓戏起源于明嘉靖年间,形成于清中时期,是一种流行于湖南省湘南地区最具特色、最有影响力、最受人民喜爱的地方戏剧种。早期在衡阳、衡 南、耒阳、常宁一带称之为“马灯”,攸县、茶陵一带称为“地花鼓”,安仁、 永兴一带叫“花灯”,台湾一带称为“衡阳花鼓”。1983 年编修《中国戏剧志·湖 南卷》时,定名为衡州花鼓戏。2010 年,衡州花鼓戏被国务院公布为第三批 国家级非物质文化遗产代表性项目,列入国家级保护名录。

新编衡州花鼓戏《喜盈门》剧照

衡州花鼓戏主要以衡州地方方言为舞台语言。声腔基本以“唢呐牌子”和 “川子调”为主,音乐以活泼、开朗、高亢、激昂著称,热情奔放、载歌载舞、 山歌浓郁的表演形式是衡州花鼓戏的基本艺术特点。

衡州花鼓戏的唱腔极有地域特色,受道教音乐和佛教音乐影响,曲调活泼, 用呐子和锣鼓伴奏,主要有唢呐牌子、川子调、小调三种主要声腔,并有少数 杂腔,音调高亢、热烈、抒情,有浓厚乡土气息和田野山歌风味。乐器也有文 场武场之分 , 即左文右武。文场包括弦乐、管乐 ( 喷笛子、笙等 )、弹拨乐等 ; 武场又称“打击乐”,以司鼓为首,包括大锣、小锣、大钹、小钹等。目前衡 州花鼓戏的器乐伴奏比较丰富,但仍以唢呐、胡琴为主要伴奏乐器,充分展示 了衡州花鼓戏的特色。

衡州花鼓戏国家级非遗传承人 杨小兰剧照

衡州花鼓戏行当以小生、小旦、小 丑为主,在“三小”行当中,以丑为首, 表演技术要求较高,要有手、根、身、 步、唱、作、念、打、鼻须、扇子、手巾、 茶盘、钱鞭等各种技巧功夫,会讲各种 官话乡谈,还要掌握一些民间武术。中、 晚期的剧目多为“三小戏”,题材更为 丰富。除了取材自农村生活之外,还有 取材于传统民间传说、神话故事以及与 傩坛活动密切相关的剧目,如《双采莲》 《刘海砍樵》《磨豆腐》《杨春龙打渔鼓》 《大盘洞》等。

20 世纪初,衡州花鼓戏保留下来的传统剧目有 165 出。其中小戏 104 出, 中型剧目 35 出,大戏 26 出。从声腔分川调戏 126 出,锣鼓班子戏 27 出,小 调戏 12 出。整个剧目中 30% 多为“二小戏”,60% 是“三小戏”,大本戏较少。

衡州花鼓戏走进乡村

衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司为衡州花鼓戏唯一的国家级保护单位。该公司前身为衡阳市花鼓戏剧团,成立于 20 世纪 50 年代初期,2012 年由差 额事业单位整体转企,成立国有独资公司。

该公司本着出人、出戏、出精品的宗旨,致力保护传承。《家园泪》参加 2003 年湖南省首届艺术节荣获银奖,《筑巢引凤》参加 2004 年湖南省第四 届三湘群星奖小戏曲艺比赛荣获银奖,《双喜临门》参加 2006 年湖南省第二 届艺术节获银奖,《喜盈门》参加 2009 年湖南省第三届艺术节获田汉大奖及 十一项“田汉单项奖”,《父亲》参加 2015 年第五届湖南艺术节优秀剧目展 演。现代小戏《真情花开》和《新大打铁》参加 2018 年湖南省第六届艺术节, 分获田汉小剧目奖和田汉表演奖。《小打铁》参加 2020 年戏曲百戏(昆山) 盛典湖南折子戏专场,公司多次被湖南省文化厅授予“好剧团”“服务基层、 服务农村”、先进集体等荣誉称号,多次代表市委、市政府赴上海、深圳等地 作友好访问演出及代表湖南晋京展演。

该项目现有国家级代表性传承人 2 名(杨小兰、廖寒梅),省级代表性传 承人 1 名(李红),市级代表性传承人 8 人(尹东海、何桂生、王小群、朱郭、 王蓉蓉、敖贤美、胡西北、刘晓军)。

衡州花鼓戏国家级传承人廖寒梅与聂隆衡老师一同演出